BROKEN PROMISES, UNFULFILLED HOPE

Los latinos casi fueron olvidados en el mandato judicial para integrar las escuelas de Boston

La pequeña habitación sin ventanas parecía más un armario que un salón de clases. En su interior se apiñaban cincuenta alumnos hispanoparlantes. La joven maestra, que sólo hablaba inglés, había renunciado a mantener el control de sus alumnos, quienes se reían y se gritaban palabrotas en español mientras ella estaba sentada callada en su pupitre.

Era 1972, y Carmen Pola, cuyas hijas cursaban el tercer y cuarto grado en esta aula de la Escuela Primaria Farragut, en Mission Hill, quedó horrorizada por la escena que encontró mientras visitaba el plantel.

“Los niños gritaban a pleno pulmón y ella no podía hacer nada porque no era bilingüe”, recuerda Pola. “Ellos querían atención”.

No se trataba de un atropello aislado. En aquella época, las Escuelas Públicas de Boston (o BPS, como se le conoce por sus siglas en inglés) ofrecían muy poco apoyo a los estudiantes latinos, como las hijas de Pola, cuyo número era relativamente pequeño: unos pocos miles en un sistema de 95,000 alumnos. La mayoría de ellos eran puertorriqueños, hablaban poco o nada de inglés y recibían clases en aulas sobrepobladas con recursos limitados y una instrucción deficiente.

Dejando de lado la barrera del idioma, su situación era muy similar a la de los estudiantes negros que BPS atendía tan mal en aquellos años: ellos también eran estudiantes sistemáticamente desfavorecidos por una dirección escolar racista. Pero en la tumultuosa batalla para eliminar la segregación de las escuelas de la ciudad — una cruzada que culminó en una histórica orden judicial federal que ordenaba el transporte de alumnos en autobús para integrar las escuelas — los latinos de Boston sintieron que casi fueron olvidados, porque se les incluyó en el plan a última hora.

La oficina en Boston de la NAACP había demandado en 1972 al obstinado Comité Escolar de la ciudad en nombre de los alumnos negros y sus familias, y el juez W. Arthur Garrity Jr. falló a su favor dos años después. Pero la orden de Garrity de 1974 en el caso Morgan v. Hennigan no decía nada acerca del destino de los estudiantes latinos y otros estudiantes que aún estaban aprendiendo inglés. Los “hispanos” del distrito, como los llamaba Garrity, fueron mencionados en una única y solitaria nota a pie de página en la que se indicaba que su tratamiento podría considerarse en futuras audiencias.

Los latinos de Boston compartían algo más con los estudiantes negros de aquella época: la amarga decepción de que la orden de transporte en autobús, cuando se dictó, no exigía prácticamente nada que mejorara la educación que ofrecían las escuelas. Para los latinos, eso significa que no se dijo nada sobre cómo mejorar un plan de estudios deficiente, o la escasa oferta bilingüe, o el estado ruinoso de los muchos edificios escolares que se habían dejado decaer porque estaban destinados para los estudiantes de color.

Aunque no son tan flagrantes como las desigualdades de la época del autobús escolar, muchos de esos fallos persisten en la actualidad.

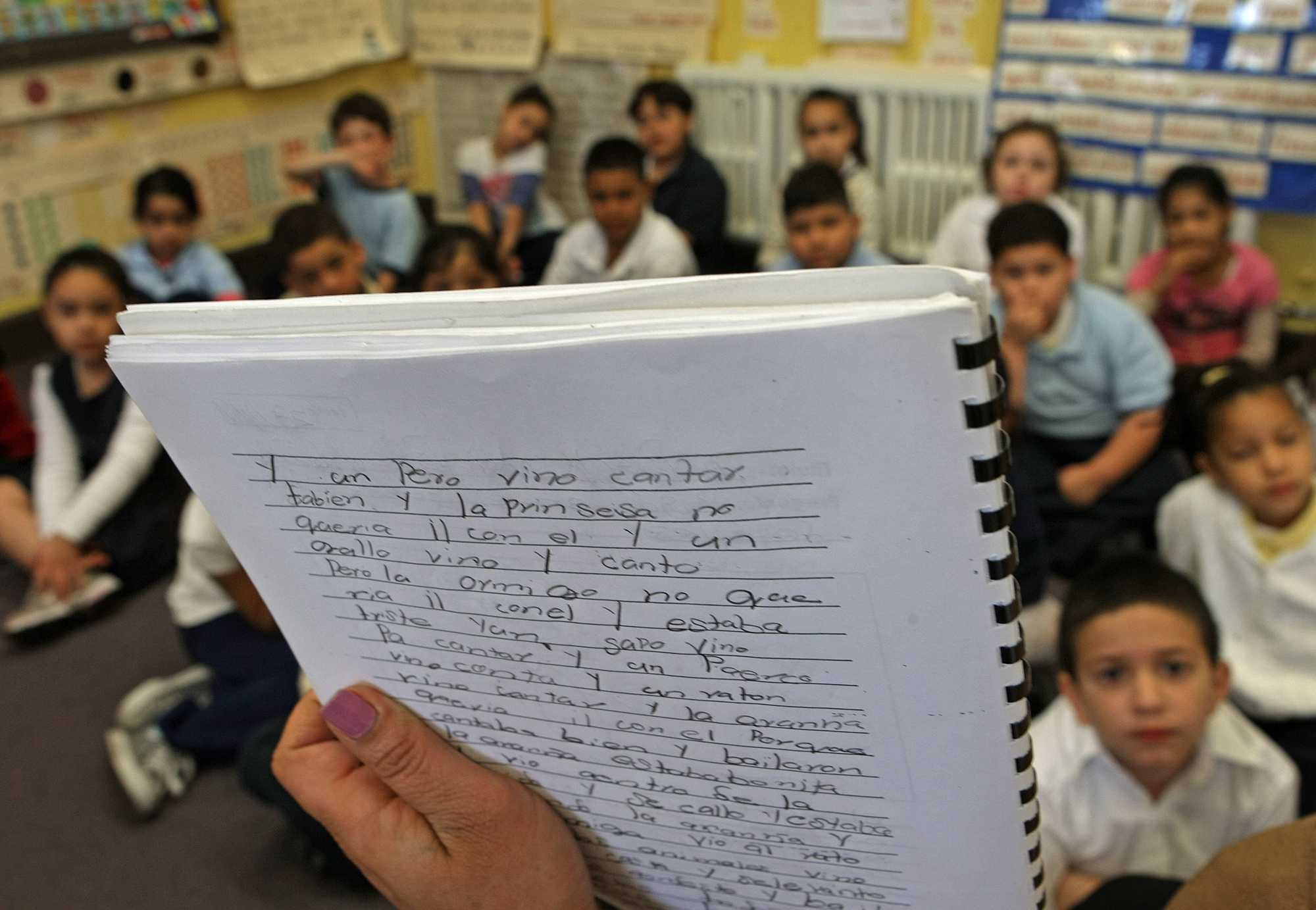

BPS sigue sufriendo para atender las necesidades de sus estudiantes que hablan inglés, dejando a muchos padres latinos atrapados en la misma batalla que sus predecesores. Como lo hicieron dos generaciones anteriores, estos padres, mucho después de la aprobación en 1971 de una ley estatal histórica que exige que a los estudiantes con dominio limitado del inglés se les enseñe en su lengua materna, siguen luchando por un mayor acceso a la educación bilingüe y un mejor apoyo para los estudiantes que se esfuerzan por aprender inglés. Sólo el 7 por ciento de los estudiantes de inglés en BPS están matriculados en programas y escuelas bilingües.

Hoy en día, los latinos representan cerca de la mitad de los 47,000 estudiantes del distrito, con el mayor grupo racial o étnico en BPS, y aproximadamente el 40 por ciento de ellos están clasificados como “aprendices de inglés o English Learners”. La tasa de graduación de los estudiantes latinos en 2023 — 77 por ciento — fue 10 puntos porcentuales menor que la de sus compañeros blancos. También tuvieron la tasa más alta de deserción escolar el año pasado — 11 por ciento — en comparación con los estudiantes negros, blancos o asiático-americanos.

Los alumnos que aprenden inglés en Boston, que representan aproximadamente un tercio de la población del distrito, están aún más rezagados: su tasa de graduación está decenas de puntos por debajo de la media del distrito y su tasa de deserción escolar es casi el doble. El año pasado, menos de la mitad de los alumnos multilingües de primaria y sólo el 13 por ciento de los de secundaria progresaron en el aprendizaje del inglés, según los datos de las evaluaciones estatales.

“La gran mayoría [de los estudiantes de inglés] no están recibiendo el tipo de servicios que deberían”, dijo Alan Rom, un abogado de derechos civiles y laborales, que ha representado a padres latinos en BPS en su lucha por una educación igualitaria.

Ana Carolina Brito, directora de la escuela Rafael Hernández de Roxbury, donde los alumnos de K-8 reciben clases en inglés y español, dijo que le encantaría que el distrito ampliara los programas de doble idioma, «pero si cumplimos esa promesa a las familias, vamos a necesitar apoyo.»

Dereck Medina, de 16 años, puede dar fe del valor de la educación bilingüe. En 2017, Medina y su madre fueron desplazados por el huracán María en Puerto Rico y evacuados a Massachusetts. El comenzó en BPS cuando estaba en sexto grado. A pesar de no hablar inglés con fluidez, Medina no recibió servicios específicos en su idioma. A menudo, sus profesores le daban un diccionario inglés-español para que tratara de seguir las lecciones. A veces, un ayudante le ayudaba a traducir sus tareas. Aprender inglés sobre la marcha era difícil y las tareas escolares se le hacían aún más difíciles , sobre todo las matemáticas, su asignatura menos favorita. Dejó BPS al final de octavo para ir a una escuela charter.

“No sentía que podía pertenecer sin conocer el idioma”, dijo. “Fue más o menos una época de soledad”.

A mitad de su primer año, Medina regresó a BPS para asistir a la Academia Margarita Muñiz, la primera escuela secundaria bilingüe español-inglés del distrito. Para Medina, ahora estudiante de segundo año de bachillerato, asistir a la Muñiz ha sido transformador: él y sus amigos se comunican en un popurrí de español, “spanglish” e inglés, y discuten sobre las sutiles diferencias de los dialectos españoles. Su clase favorita es la de humanidades, donde aprende sobre historia y cultura latinoamericanas. Por primera vez en mucho tiempo, dice, se siente como en casa.

“Puedo aprender tanto de mi cultura como de mi lengua. Pero también puedo aprender en inglés y mejorar mi inglés todavía más”, dice. “Eso es lo mejor de mi escuela”.

Hubo pocos momentos de esperanza durante la crisis generada por la abolición de la segregación y los años de lucha por los derechos civiles que la precedieron. En aquella época, se calculaba que vivían en Boston unos 11,000 niños latinos de habla hispana, principalmente en Roxbury y North Dorchester, pero sólo 2,850 estaban matriculados en BPS, según un informe de 1969. El resto estaban excluidos del distrito simplemente porque casi no había programas académicos diseñados para atenderlos. Una encuesta realizada en 1969 entre los estudiantes del distrito que no hablaban inglés reveló que más del 75 por ciento de ellos habían sido retrasados académicamente. En 1968, sólo siete estudiantes hispanohablantes se habían graduado en la escuela secundaria en toda la ciudad.

Aunque recurrió al transporte de alumnos en autobús como respuesta contundente a la animadversión racial que dominaba BPS, Garrity no se pronunció en favor de los alumnos latinos porque, aunque reconoció la presencia de “otras minorías” en el sistema de Boston, argumentó que no se le habían presentado evidencias de que estos alumnos sufrieran discriminación en el sistema escolar segregado de la ciudad.

Sin embargo, el remedio elegido por Garrity tendría consecuencias indirectas pero adversas para los latinos. Asignar a los alumnos a las escuelas en función de su color de piel, como exigía el plan del juez, significa que muchos alumnos hispanohablantes perdieron las pocas oportunidades que tenían de aprender en su lengua materna. La educación bilingüe sólo es posible cuando grupos suficientemente numerosos de alumnos con el mismo origen lingüístico están juntos en clase, explicó Caroline Playter, abogada que acabaría representando a los padres latinos en el caso Morgan. Con la integración obligatoria, los niños hispanohablantes “se dispersaban por todas partes”.

De hecho, para ayudar a las escuelas a lograr el equilibrio racial tras la orden de 1974, los alumnos latinos de Boston fueron clasificados arbitrariamente como negros o blancos, para furia de muchos padres latinos que temían que sus hijos acabaran en escuelas diferentes por el tono de su piel o la textura de su pelo. David Cortiella, un activista, recordó a dos hermanos gemelos que fueron asignados a escuelas separadas porque uno parecía “negro” mientras que el otro parecía “blanco”.

El curso escolar 1974-75 “fue un caos en cuanto a la orden para abolirla segregación — el plan maestro — que se había puesto en marcha”, afirma Cortiella.

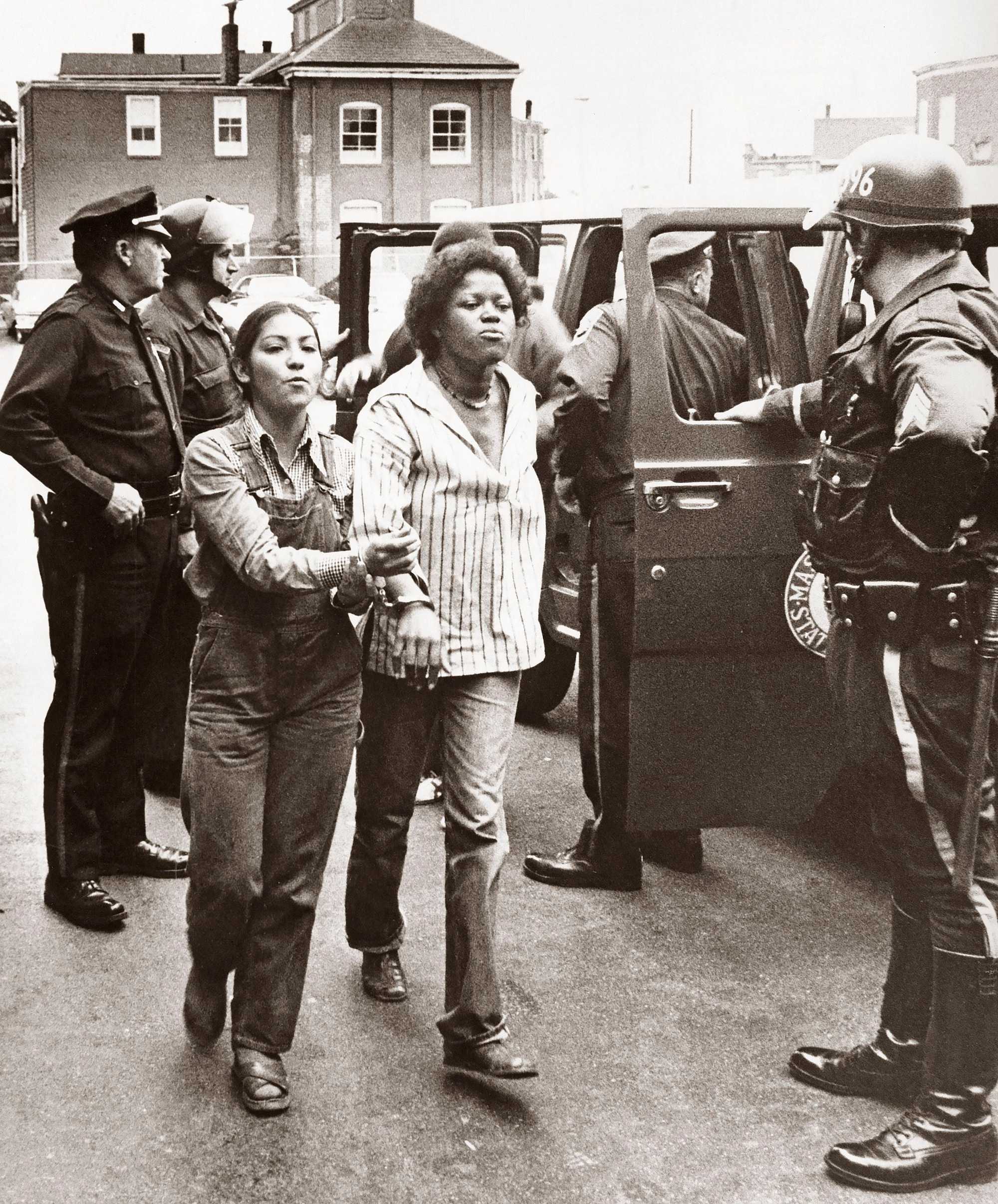

Algunos miembros de la comunidad estaban decididos a luchar. Pola, cuyas hijas no estaban recibiendo la ayuda que necesitaban en la escuela, era una de ellas. Esta veterana activista comunitaria que acababa de mudarse a Boston con su familia desde Oakland (California), no podía olvidar el caos que había presenciado en la clase de sus hijas. Fue de puerta en puerta, movilizando a otros padres puertorriqueños de alumnos del Farragut, para que pudieran ver, de primera mano, el tipo de educación que recibían sus hijos. A empujones dejaron atrás al director, que había intentado bloquearles el paso en la puerta de la escuela, y entraron en el aula.

“No se lo podían creer”, dice Pola de la reacción de los padres. Se devolvieron hasta donde estaba el director y le exigieron una nueva aula para sus hijos y un profesor que pudiera comunicarse con ellos.

La integración también implicaba el desmantelamiento de la Escuela Hernández, la joya de la corona para la comunidad latina, por la que tanto había luchado, y que atendía casi exclusivamente a estudiantes puertorriqueños, a los que se impartían todas las asignaturas tanto en inglés como en español.

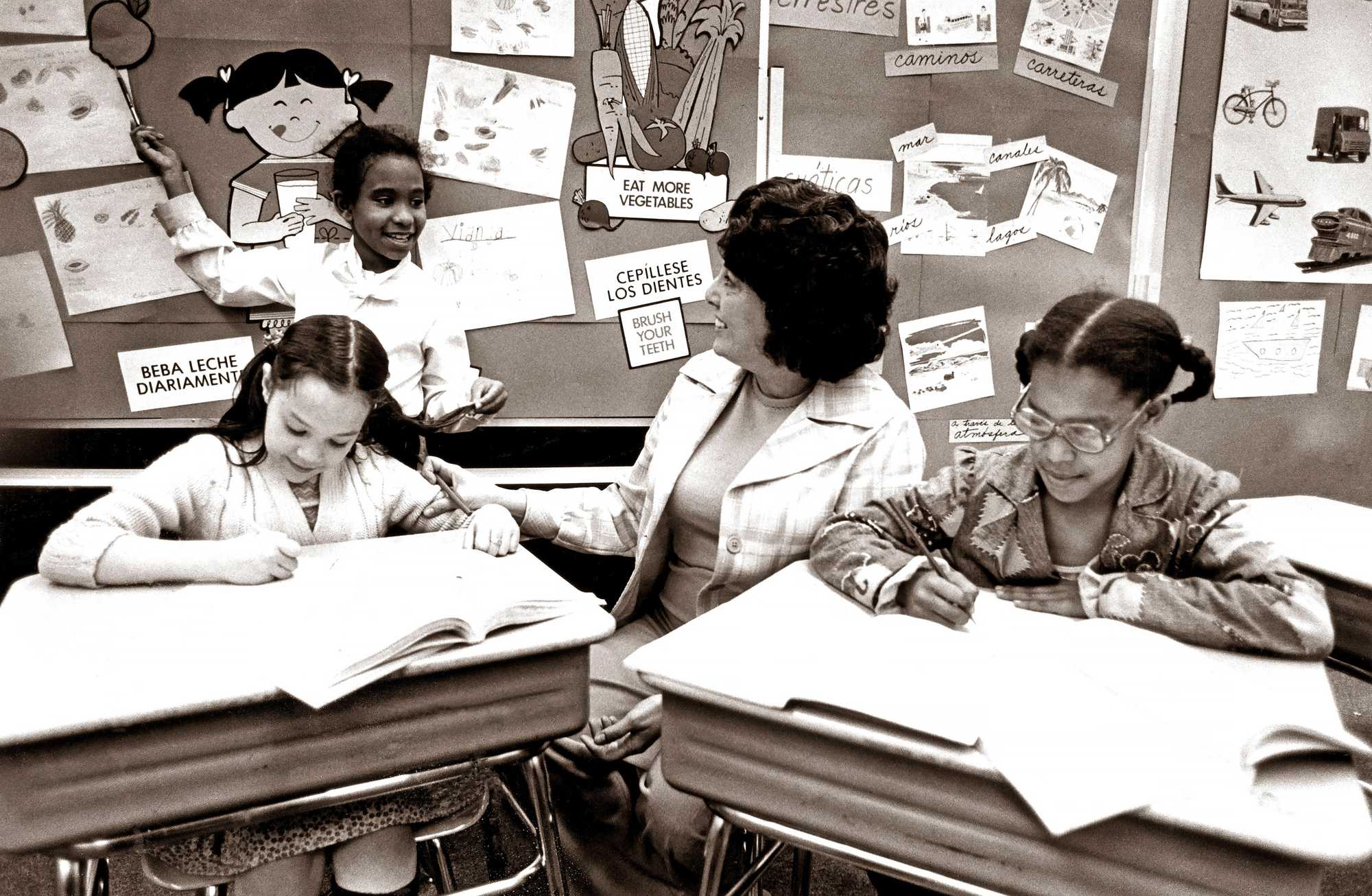

La profesora Mirta Torres daba clases a los alumnos del centro de enseñanza bilingüe Rafael Hernández en 1978. (Bill Curtis/Globe Staff)

En enero de 1975, un grupo de padres latinos de clase trabajadora se agruparon bajo el nombre de Comité de Padres pro Defensa de la Educación Bilingüe y solicitaron con éxito a Garrity convertirse en “demandante-interventor” en el caso Morgan, argumentando que eran una clase afectada por el resultado del caso y que, hasta el momento, sus voces no habían sido escuchadas. El Comité pidió al tribunal que clasificara a los estudiantes latinos como “hispanos”, en lugar de negros o blancos, que los asignara a escuelas en función de sus necesidades lingüísticas específicas y que obligara al distrito a contratar más profesores y orientadores hispanohablantes.

Playter, la abogada del Comité, recuerda haber marchado a las puertas del tribunal federal junto a un grupo de padres que representaban a ocho lenguas, entre ellas el chino, el vietnamita, el griego y el italiano, reclamando una educación bilingüe y bicultural.

En una gran victoria para el Comité, Garrity adoptó todas sus recomendaciones en su decisión revisada de junio de 1975.

Su activismo también salvó a la escuela Hernández, para la que Garrity hizo una excepción en su plan para eliminar la segregación, limitando su matrícula a un 65 por ciento de estudiantes latinos. En la actualidad, la escuela Hernández tiene casi un 80 por ciento de alumnos latinos y un 65 por ciento de bajos ingresos, y los estudiantes están progresando: El año pasado, más de tres cuartas partes de los alumnos alcanzaron o superaron las metas establecidas en los instrumentos de medición educacional estatales.

“Nos abrió la puerta para ver que somos capaces de cambiar las cosas si estamos unidos”, dijo Pola, que en 1980 se convirtió en la primera latina en presentarse a un cargo estatal en Massachusetts.

Pero en los años siguientes a la orden de Garrity, BPS no proporcionó a los estudiantes los servicios lingüísticos a los que tenían derecho, lo que obligó a los padres a volver a los tribunales para solicitar su intervención. En otro revés para los estudiantes multilingües, una medida electoral de 2002 prohibió la educación bilingüe en el estado hasta que fue revocada 15 años después.

Hoy en día, varios padres hispanohablantes de BPS dicen que temen que sus hijos pequeños estén perdiendo su bilingüismo y, lo que es peor, sus lazos culturales.

Simel Rodríguez, que emigró a Boston desde la República Dominicana, ha tratado varias veces de conseguirle a su hija, alumna de Blackstone Elementary en el South End, un asiento en la Hernández, sólo para terminar en una lista de espera. Ahora, su hija de tercero está perdiendo el español. En un reciente viaje a la República Dominicana, la hija de Rodríguez se aisló de sus parientes porque “no hablaba español como es debido”, dijo Rodríguez a través de un intérprete.

En octubre, BPS dio a conocer su última estrategia para educar a sus estudiantes multilingües como parte de un acuerdo con el estado para evitar una absorción del distrito. El plan de inmersión colocará a la gran mayoría de los estudiantes que aprenden inglés en clases de educación general, independientemente de su dominio del inglés, donde tendrán acceso a servicios multilingües, pero no a la enseñanza en su lengua materna. El anuncio del distrito provocó la dimisión de nueve de los 13 miembros de un grupo de expertos encargado de asesorar al Comité Escolar sobre las mejores prácticas de educación multilingüe.

Funcionarios del distrito argumentaron que el nuevo plan era coherente con las recomendaciones del Departamento de Educación Primaria y Secundaria del estado (DESE, por sus siglas en inglés) después de que una investigación de rutina de la agencia encontró que muchos estudiantes de inglés en BPS no tienen acceso al plan de estudios de nivel de su grado o a los mismos tipos de oportunidades de aprendizaje que tienen sus compañeros que hablan inglés.

Las madres latinas, incluida Rodríguez, se opusieron al plan durante meses, haciendo circular peticiones y forzando reuniones con funcionarios de BPS y DESE. Desde entonces, BPS ha anunciado planes para añadir nuevos programas de enseñanza de la lengua materna para los inmigrantes recientes en cuatro de sus escuelas secundarias, incluyendo la Muñiz, este otoño. Su plan de inmersión total en clases generales para los estudiantes de inglés se aplicará gradualmente, comenzando con la gran mayoría de los niños de kindergarten en el otoño.

“Es frustrante”, dice Cortiella, el antiguo activista, “porque las condiciones que teníamos entonces son las que seguimos teniendo ahora”.

El equipo Great Divide explora la desigualdad educativa en Boston y en todo el estado. Suscríbase para recibir nuestro boletín y enviar sus ideas y consejos a [email protected].

Este artículo fue traducido por Teresa Frontado.

Credits

- Reporters: Mike Damiano, Christopher Huffaker, Mandy McLaren, Deanna Pan, Ivy Scott, Milton Valencia, Tiana Woodard

- Contributors: Niki Griswold, Lisa Wangsness, Marcela García, Adrian Walker

- Editors: Melissa Barragán Taboada, Kris Hooks

- Additional editors: Anica Butler, Cristina Silva, Mark Morrow

- Visuals editor: Tim Rasmussen

- Photographers: Erin Clark, Suzanne Kreiter, Jessica Rinaldi, Lane Turner, Craig F. Walker, Jonathan Wiggs

- Director of Photography: Bill Greene

- Photo editor: Leanne Burden Seidel

- Photo archivist: Colby Cotter

- Video producers: Randy Vazquez, Olivia Yarvis

- Audio producers: Jesse Remedios, Scott Helman

- Design: Ryan Huddle

- Development: Daigo Fujiwara

- Digital editor: Christina Prignano

- Copy editors: Michael J. Bailey, Mary Creane

- Quality assurance: Nalini Dokula

- Audience: Cecilia Mazanec, Jenna Reyes, Adria Watson

- SEO strategy: Ronke Idowu Reeves

- Newsletters: Jacqué Palmer, Adria Watson

- Homepage strategy: Peter Bailey-Wells

- Project lead: Melissa Barragán Taboada

- Researcher: Jeremiah Manion

© 2025 Boston Globe Media Partners, LLC